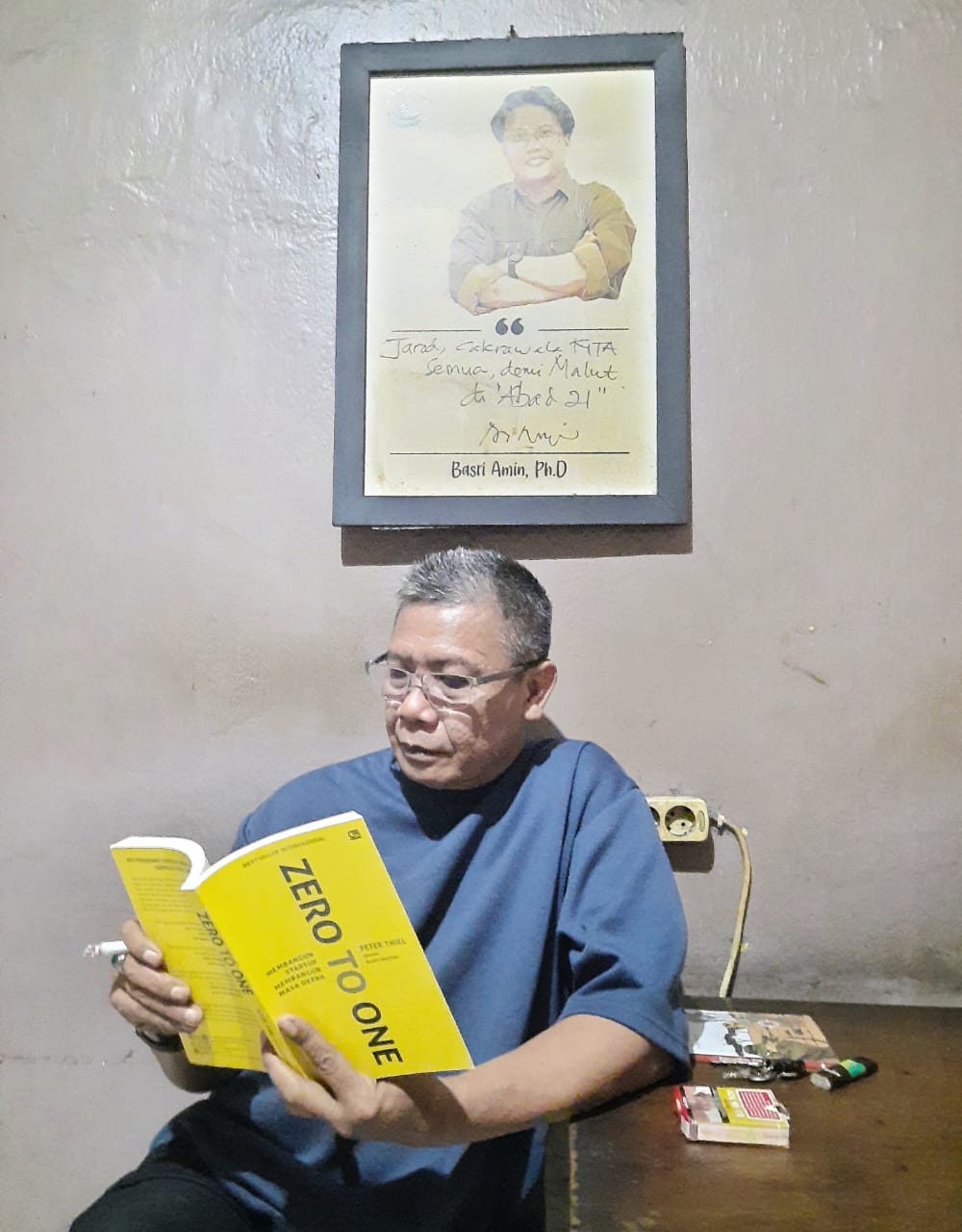

Sofifi: Dari Zero to One

Oleh: Syarif Tjan

(Direktur TJAN Institute, Pengamat Sosial dan Lingkungan)

PERBINCANGAN mengenai Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi kian hangat dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah tulisan yang beredar di ruang publik, mulai dari “Tidore dan Titik Nol” oleh Asghar Saleh, “Drama DOB Sofifi” oleh Achmad Rizaldy, hingga “Membaca Ulang Tidore dan Titik Nol” oleh Muhammad Tabrani Mutalib, telah memberi sumbangsih penting bagi dinamika wacana ini.

Bahkan tulisan M. Ruh yang mencoba membaca isu ini melalui pendekatan filsafat Derrida, memperkaya perspektif intelektual kita.

Tulisan-tulisan tersebut menyuarakan kekhawatiran, harapan, hingga kegelisahan atas arah masa depan wilayah ini. Namun dalam lanskap yang penuh warna tersebut, tampaknya kita masih kekurangan satu hal, yaitu sebuah narasi yang tidak hanya menengok ke masa lalu atau mengurai problem struktural, tetapi juga berani memproyeksikan masa depan Sofifi secara konkret dan optimis.

Lagi-lagi Soal Sofifi

Pernyataan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat menemui massa aksi Pro DOB Di Sofifi, pada Senin (28/7/2025) menyatakan bahwa pemekaran Sofifi tidak bisa dilakukan secara instan, adalah penegasan penting yang mencerminkan kerumitan prosedural dan politis dalam pembentukan DOB, khususnya untuk ibukota provinsi seperti Sofifi yang secara historis dan geografis berada dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak kita melihat Sofifi bukan sebagai ‘titik nol’ yang beku dalam perdebatan sejarah, tetapi sebagai sebuah titik awal atau sebuah zero yang punya potensi nyata untuk menjadi one. Kita perlu membayangkan Sofifi bukan hanya dalam bingkai wacana, tapi dalam kerja-kerja nyata untuk menjadikannya kota yang hidup, setara, dan berdaya.

Saya membaca tulisan Asghar Saleh tentang “Tidore dan Titik Nol” dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hati saya ikut tersentuh membaca kisah perjuangan, dan kebesaran Tidore di masa lampau. Namun di sisi lain, saya merasa sedih melihat bagaimana perdebatan Sofifi-Tidore ini, telah berlarut-larut tanpa solusi yang jelas.

Sebagai seseorang yang pernah menyaksikan langsung dinamika politik di Maluku Utara, saya melihat ada yang salah dengan cara kita memandang persoalan ini. Kita terlalu sibuk bertengkar tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, padahal yang seharusnya kita lakukan adalah duduk bersama mencari jalan keluar, yang menguntungkan semua pihak.

Ada kubu yang berteriak-teriak mendukung pembentukan daerah otonomi baru untuk Sofifi, ada pula yang dengan lantang menolaknya. Dan yaang mengherankan, kedua kubu ini sama-sama mengaku memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kubu pendukung berargumen bahwa Sofifi sebagai ibukota provinsi sudah saatnya mandiri. “Bagaimana mungkin ibukota provinsi masih numpang hidup sama kota lain?” kata mereka. Logikanya sederhana. Efisiensi pemerintahan, percepatan pembangunan, dan daya tarik investasi akan meningkat, jika Sofifi punya otonomi penuh.

Sementara kubu penolak khawatir Tidore akan “mati suri” jika Sofifi dilepas. Mereka menghitung-hitung berapa Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan hilang, berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berkurang, dan bagaimana masa depan anak cucu mereka nanti.

Kekhawatiran ini juga masuk akal, mengingat separuh penduduk Tidore tinggal di daratan Oba yang rencananya akan masuk wilayah Sofifi. Ini pula, membuat saya prihatin, karena perdebatan ini semakin lama semakin emosional. Orang-orang mulai melupakan esensi dasarnya, bagaimana caranya rakyat bisa hidup lebih sejahtera? Alih-alih fokus pada solusi, kita malah sibuk saling menyalahkan dan menggali luka lama.

Saya pernah mengobrol dengan seorang nenek di pasar Galala Sofifi. Dengan polosnya dia bertanya, “Om, bikiapa kong dong baribut soal Sofifi ini? Yang penting kan tong pe anak bisa sekolah, berobat, dan tong bisa cari makan dengan mudah,” kata saya.

Jawaban sederhana dari nenek itu membuat saya tersadar, bahwa rakyat sebenarnya tidak terlalu peduli dengan label administratif, yang mereka inginkan adalah pelayanan yang baik dan kehidupan yang layak.

Di sisi lain, saya juga bertemu dengan seorang guru di Tidore yang bercerita tentang kebanggaannya pada sejarah daerah kelahirannya. “Tidore itu besar, Om. Dulu Sultan Nuku bisa mengusir Belanda, masa sekarang kitong malah dimiskinkan gara-gara Sofifi?” katanya guru tersebut kepada saya dengan mata berkaca-kaca.

Kedua perspektif ini sama-sama valid. Rakyat butuh pelayanan yang efektif, tapi mereka juga butuh rasa bangga dan identitas yang kuat. Pertanyaannya, bisakah kita menciptakan solusi yang mengakomodasi kedua kebutuhan ini? Nenek moyang kita di Maluku Utara sebenarnya punya konsep yang indah tentang hidup berdampingan. Dalam tradisi Moloku Kie Raha, ada filosofi “Barifola” yang berarti saling gotong-royong membangun rumah.

Tradisi gotong-royong ini sempat dihidupkan kembali dan digagas Ikatan Keluarga Tidore Maluku Utara sejak tahun 2008 ketika merehabilitasi/membangun rumah warga tak mampu.

Ada juga konsep “Dama Nyili-Nyili”, yang berarti berkeliling dengan membawa obor dan mengunjungi wilayah-wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore, yang mengajarkan persaudaraan lintas batas wilayah.

Mengapa nilai-nilai luhur ini tidak kita terapkan dalam menyelesaikan persoalan Sofifi-Tidore? Alih-alih bertengkar tentang siapa yang berhak atas apa, mengapa tidak kita cari cara agar kedua wilayah ini bisa saling menguntungkan?

Saya teringat cerita Om saya tentang bagaimana dulu pedagang dari berbagai pulau berkumpul di pasar Gamalama. Mereka tidak bertengkar tentang siapa yang paling berhak berdagang, tapi saling berbagi tempat dan mencari keuntungan bersama. Hasilnya? Semua orang pulang dengan perut kenyang dan kantong berisi.

Setelah merenungkan persoalan ini cukup lama, saya sampai pada kesimpulan, bahwa kita perlu keluar dari pola pikir “menang-kalah” dan beralih ke pola pikir “menang-menang”.

Caranya? Dengan menciptakan solusi yang belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan jika kita membentuk semacam badan pengelola bersama yang mengelola Sofifi dengan melibatkan aktif Pemerintah Kota Tidore.

Tidore tetap memiliki kedaulatan atas wilayahnya, tapi juga mendapat kompensasi yang adil atas perannya sebagai “tuan rumah” ibukota provinsi.

Atau, bagaimana kalau kita coba konsep Kawasan Khusus Pemerintahan Sofifi (Model IKN Mini).

Pemerintah pusat dapat menetapkan Sofifi sebagai Kawasan Khusus Pemerintahan Provinsi (KKPP), yang secara administratif tetap berada di bawah Kota Tidore, namun memiliki keleluasaan tata kelola pembangunan dan fiskal tersendiri.

Kawasan ini dapat dikelola oleh sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus Pemprov Maluku Utara, dan memiliki alokasi dana langsung dari APBN.

Skema ini tidak memisahkan Sofifi secara administratif, tetapi memberikan keleluasaan provinsi untuk membangun infrastruktur dan menyelenggarakan layanan publik secara efisien.

Di sisi lain, Tidore tetap menjadi induk administratif, sehingga tidak kehilangan DAU.

Ada juga ide “Pembentukan Badan Otorita Sofifi”. Model ini mirip dengan Badan Otorita Batam, yang nantinya bertanggung jawab penuh atas pembangunan fisik, perencanaan, dan tata ruang di wilayah Sofifi.

Lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada gubernur dan terpisah dari birokrasi kota. Namun, kerja sama tetap dilakukan dengan Pemkot Tidore dalam bidang pelayanan dasar dan data kependudukan.

Skema ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur dan kelembagaan tanpa harus memekarkan wilayah secara struktural.

Di era digital seperti sekarang, batas-batas administratif sebenarnya tidak lagi menjadi penghalang mutlak. Pelayanan publik bisa diintegrasikan melalui sistem online. Perizinan, pembayaran pajak, bahkan pendidikan bisa diakses dari mana saja.

Mengapa tidak kita manfaatkan teknologi ini untuk menciptakan model pemerintahan yang lebih fleksibel? Sofifi bisa fokus pada fungsi-fungsi strategis sebagai ibukota, sementara Tidore tetap menjadi pusat pelayanan dasar bagi masyarakat.

Keduanya terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Di beberapa negara maju, ada kota-kota yang secara fisik terpisah tapi secara administratif bekerja sama dalam satu metropolitan area.

Mereka berbagi sumber daya, mengkoordinasikan pembangunan, dan menciptakan ekonomi skala yang menguntungkan semua pihak.

Beberapa waktu lalu, di sebuah kafe kecil, saya juga sempat berdiskusi ringan dengan beberapa mahasiswa di Ternate tentang masa depan Maluku Utara. Dan yang mengejutkan, anak-anak muda ini punya pandangan yang jauh lebih segar tentang persoalan Sofifi-Tidore.

“Pak, kita ini generasi yang lahir setelah Maluku Utara menjadi provinsi,” kata salah satu mahasiswa. “Buat kita, yang penting bukan label Sofifi atau Tidore, tapi gimana caranya daerah ini bisa maju dan kita punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambahnya.

Pandangan generasi muda ini mengingatkan saya bahwa, perdebatan kita selama ini mungkin terlalu terjebak pada persoalan masa lalu. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana mempersiapkan masa depan, yang lebih baik untuk anak cucu kita.

Mereka juga punya ide-ide kreatif yang menarik. Ada yang mengusulkan konsep Sofifi-Tidore Creative City yang mengintegrasikan potensi sejarah Tidore dengan modernitas Sofifi. Ada juga yang membayangkan koridor teknologi, yang menghubungkan kedua wilayah dalam satu ekosistem inovasi.

Saya sering melihat di media sosial, diskusi tentang Sofifi-Tidore ini mudah sekali memanas. Orang-orang saling berkomentar dengan emosi tinggi, seolah-olah sedang mempertahankan hidup mati. Padahal, jika kita bisa mendinginkan kepala dan membuka hati, sebenarnya banyak ruang untuk kompromi.

Di sinilah peran media massa dan tokoh masyarakat menjadi penting. Alih-alih menyebarkan narasi yang mempertajam konflik, mengapa tidak kita gunakan platform ini untuk menyebarkan ide-ide solusi kreatif?

Saya bermimpi suatu hari nanti, headline koran-koran lokal bukan lagi tentang Tidore Menolak Sofifi atau Sofifi Mendesak Otonomi, tetapi tentang Sofifi-Tidore Sepakat Bangun Masa Depan Bersama, atau judul beritanya Inovasi Tata Kelola Sofifi-Tidore Jadi Model Nasional.

Perdebatan yang berkepanjangan ini tampaknya merugikan berbagai pihak. Sementara kita fokus pada perbedaan pendapat, daerah-daerah lain di Indonesia terus berkembang pesat. Investasi mungkin terpengaruh oleh ketidakpastian politik.

Pembangunan bisa terhambat karena tumpang tindih kewenangan. Dan yang paling memprihatinkan, generasi muda kita mungkin mulai kehilangan optimisme tentang masa depan daerah ini. Mungkin sudah saatnya kita mengambil pendekatan yang lebih matang dalam menyikapi persoalan ini.

Bukan berarti mengesampingkan kepentingan masing-masing pihak, tetapi mencari jalan yang bisa mengakomodasi semua kepentingan tersebut. Pemerintah pusat juga perlu turun tangan lebih aktif. Bukan dalam bentuk intervensi yang memaksa, tapi dalam bentuk fasilitasi dialog dan penyediaan alternatif solusi.

Moratorium pemekaran daerah yang masih berlaku bisa dijadikan momentum untuk mencari model tata kelola yang lebih inovatif. Sementara yang kita butuhkan sebenarnya adalah keberanian untuk berpikir out of the box, yaitu berfikirkan yang tidak dipikirkan orang.

Kondisi ini saya istilahkan dengan kalimat Tidak Pro DOB, juga tidak Pro Status Quo. Tetapi netral atau pro pikiran sendiri. Jika model pemekaran konvensional terhambat oleh berbagai kendala, mengapa tidak kita ciptakan model yang sama sekali baru?

Konsep shared governance atau tata kelola bersama bisa menjadi alternatif menarik. Dalam model ini, Sofifi dan Tidore tetap mempertahankan identitas masing-masing, tetapi bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur.

Bayangkan jika ada semacam Dewan Bersama Sofifi-Tidore yang anggotanya terdiri dari representasi kedua wilayah. Nantinya, dewan ini bisa mengambil keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan pembangunan lintas wilayah, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan pariwisata terpadu.

Dengan begitu, tidak ada lagi kesan bahwa satu pihak merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak.

Dalam implementasinya, tentu saja diperlukan political will yang kuat dari semua pihak.

Gubernur Maluku Utara, Wali Kota Tidore, DPRD Provinsi Maluku Utara dan DPRD Kota Tidore, perlu duduk bersama dengan niat baik untuk mencari solusi terbaik. Namun ada satu elemen penting yang patut kita pertimbangkan, yaitu peran potensial Kesultanan Tidore sebagai penjaga legitimasi sejarah dan nilai-nilai luhur Moloku Kie Raha.

Kesultanan Tidore, dengan Sultan Husain Sjah sebagai pemimpinnya tentu memiliki posisi unik yang mungkin bisa berkontribusi dalam penyelesaian masalah ini.

Institusi kesultanan bukan hanya simbol sejarah, melainkan sebagai penjaga tradisi Barifola dan Dama Nyili-nyili yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Dalam situasi di mana pemerintahan formal menghadapi tantangan dalam mencari titik temu, kebijaksanaan dan otoritas moral kesultanan yang telah teruji waktu, mungkin bisa memberikan perspektif yang berharga.

Jika berkenan, peran Sultan Tidore dalam inisiatif seperti Dewan Bersama Sofifi-Tidore yang saya usulkan tadi, tentu akan sangat bermakna. Legitimasi dan kebijaksanaan kesultanan akan memberikan kekuatan moral, yang dapat membantu semua pihak menemukan jalan tengah yang terhormat.

Lebih dari itu, keterlibatan kesultanan juga bisa menjadi simbol bahwa solusi yang dicari bukan sekadar kompromi politik, tetapi juga sebuah upaya menghidupkan kembali nilai-nilai persaudaraan yang telah mengakar selama berabad-abad.

Peran kesultanan juga dapat berkontribusi dalam menjaga narasi sejarah yang konstruktif. Dengan kebijaksanaan yang dimiliki, kesultanan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas bisa berjalan beriringan, bahwa kebesaran sejati mungkin tidak hanya terletak pada mempertahankan yang sudah ada, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dan menciptakan kemakmuran bersama untuk generasi mendatang.

Tentu saja, semua ini hanya dapat terwujud jika ada kesediaan dari berbagai pihak untuk saling mendengar dan memahami kekhawatiran, serta harapan masing-masing. Masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses ini. Forum-forum diskusi publik, survei aspirasi masyarakat, dan dialog terbuka harus terus dilakukan.

Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya hanya menguntungkan elit politik, tapi jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama, dalam setiap langkah yang diambil.

Saya yakin, suatu hari nanti perdebatan Sofifi-Tidore ini akan menjadi sejarah yang dikenang dengan senyuman. Bukan karena salah satu pihak menang mutlak, tapi karena kita berhasil menciptakan solusi yang membuat semua pihak merasakan kemenangan.

Tidore akan tetap bersinar dengan kebanggaan sejarahnya, sementara Sofifi akan berkembang menjadi ibukota yang modern dan efisien. Keduanya saling melengkapi, seperti dua saudara yang berbeda karakter tapi tetap saling menyayangi.

Yang mungkin kita butuhkan adalah keberanian untuk mengubah mindset dari zero sum game menjadi positive sum game. Dari pertanyaan siapa yang menang? menjadi bagaimana semua bisa menang? Dari sikap mempertahankan menjadi membangun bersama.

Itu sebabnya saya memilih judul Dari Zero to One untuk tulisan ini. Karena saya percaya, kita bisa bergerak dari titik nol situasi stagnan yang tidak menguntungkan siapa-siapa, menuju titik satu sebuah terobosan yang membawa manfaat bagi semua.

Masa depan Maluku Utara mungkin tidak ditentukan oleh seberapa keras kita mempertahankan ego masing-masing, tapi seberapa besar kita mau membuka hati untuk bekerja sama. Dan masa depan yang cerah itu bisa dimulai dari hari ini. Dari kesediaan kita untuk mencari jalan damai dan mulai membangun bersama.

Semoga anak negeri Moloku Kie Raha ini dapat menunjukkan bahwa masalah kompleks, bisa diselesaikan dengan kearifan dan dialog yang konstruktif. (*)

Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya

Join now